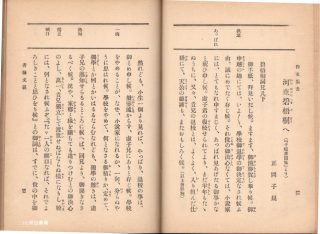

「書翰文範」

「評論文範」

著者:内海弘蔵

発行日:明治45年1月10日

発行元:成美堂書店

定価:35銭

金箔の梅の花をあしらった体裁の二冊。著者も発行年も同じです。本書は中等学校の作文教科書で、教本にしては珍しい文庫サイズです。

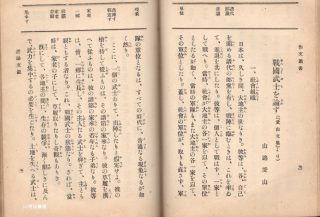

「文範」というのは文章の作法や手本のことで、この二冊はそれぞれ評論と書翰(書簡、手紙)についての書き方(心得)と作例について書かれたものになります。ちなみに前書きを見ると、これは全十二巻シリーズで、それぞれタイトルは、「文章作法」「国文法」「修辞法」「日本文章史」「古文評釈」「今分評釈」「書翰文範」「日記文範」「記事文範」「小品文範」「評論文範」「儀式文範」となっています。この十二巻をもって完成するしくみ、ということですから日本語はおくが深いわけです。

この時代は、日本人の書く文章に大きな、革命的な出来事がありました。それは、「文体」の変化、つまり「言文一致」です。それまでの日本においては、普段の話し言葉と、書き言葉を使い分ける「文語体」が常識でした。この時期の成美堂の教科書もその多くが文語体で書かれています。ところが、その一方で、話し言葉をそのままの文章で書く「口語体」が使われ始めたのが、明治時代でした。二葉亭四迷の『浮雲』(明治二十年)が言文一致の嚆矢であったというのが一般に知られているところです。

本書はこの言文一致の潮流が教育現場に流れ込んできた時代の只中で使われていた教科書という点において、非常に興味深い記述が見て取れるわけです。

たとえば、「書簡文は、こんにち、いろいろな文体で書きあらわされている。すなわち、文語体と口語体である。そのいずれを使うのが良いかといえば、これはそう一概に、どれというわけにはいかぬ。書くその人の趣味によってである」といった具合です。言語学者である著者の戸惑いすら感じる一文です。

この時代、それほど口語体が一般的に用いられるようになり、むしろ学校教育の現場ではより早い対応が迫られていたのかもしれません。というのも、いつの時代も言葉の文化は若者たちのほうが敏感で創造的、そして変化への対応が早いからでしょう。その証拠を本文から引用すると、「(言文一意体は)ことに、学生を中心として、若い人たちの上には、最も多く、この文体に限られるかのように、盛んに用いられている」というほどで、明治末期の若者たちには口語体がもはや当たり前になっていたことが窺い知れます。しかし、だからこそ一方で日本古来の文語体の良さもあり、書簡の宛て主が目上の人や、さほど親しくない相手の場合には文語体のほうが形式的にも適しているとして、状況に合わせて文体を使い分けるよう指導しています。

このほかにも、文語体には、「転倒」の文法など漢文をよく勉強していない人たちが書く似非漢文が多いと嘆いているような記述があります。「(転倒用法の誤りは)漢文のかけない人たちが、漢文らしく見せて書くというところに発達している歴史がある。候文(文語体)では、今でも転倒して書くという癖が残っている」。いかがでしょうか。私などはこの記述を読んで、微笑ましいというか、どこか安堵の気持ちを抱きます。昔の人の中にも、漢文がよく分からないのに「漢文風」を気取って書いている人が少なくなかったことに、どこか親近感を覚えるわけです。

余談ですが、著者の内海弘蔵は国文学者であるだけでなく、実は野球殿堂入りするほど日本の野球界に貢献した人物でした。東京六大学野球の最高顧問を務めたり、名古屋金鯱軍というプロ野球チームの結成にも関わったそうです。

「評論文範」より

「書翰文範」より